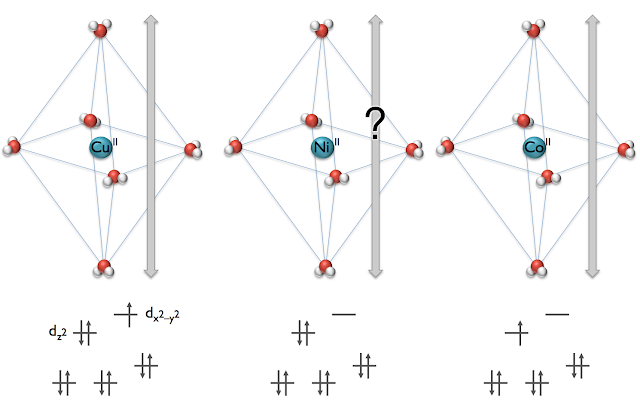

Ni(II)はヤーン・テラーで歪むのか

銅(II)ヘキサアクア錯体では、軸位にある水は、エカトリアル位の水よりも少し遠くに位置していることが知られている(下図左)。銅(II)を代表として、eg軌道に奇数個の電子を持っている金属錯体は、上記の錯体と同様の、z軸方向の歪みを持つことが知られている。 この歪みは、dx2–y2軌道とdz2軌道の縮退が解けることにより、エネルギーの利得が得られるためだと教えるのがヤーンテラー効果 (Jahn-Teller Effect ) の入門的な説明だ。 素直に考えて行けば、Co(II)に代表されるd7の電子配置を有する金属イオンや、ハイスピン状態をとったd4の金属イオンの八面体型錯体の場合、構造の対称性が低下することは容易に理解できる。 (縮退が自発的に解けることがポイントで、フラーレンラジカルアニオンのような高い対称性の骨格+奇数の電子をもつ有機分子でも起こることが知られている。) それではニッケル(II)ではどうなるのか(上図、中)?この場合も dx2–y2軌道とdz2軌道の縮退が解けるのではなかろうか。(d8では起こらないと習った気もする。) 学部生にこのことを教えていて引っかかったので、調べてみることにした。 多くの入門書には、「ヤーンテラー効果はd7やd9の配置の場合にみられる」とさらっと書いてあるにとどまり、d8の場合はヤーンテラーは出ないとだけ書いてある。 どこかの教授さまが記した講義資料を幾つか拝見するも、肝心な知りたいところが書いていない。 幾つかの英文サイトを逡巡して、丁寧に解説してあるものを見つけた。やはり、多少の論争もあるらしく(Niもヤーンテラーするよ派 vs しないよ派)、論争を踏まえた上で、やはりNi(II)はヤーンテラー効果が出ないとするものであった。 参照 http://www.adichemistry.com/inorganic/cochem/jahnteller/jahn-teller-distortion.html 以下、その解説の要約である。 ニッケル(II)の電子配置について、ハイスピン状態(HS)とロースピン状態(LS)の二つに分けて考える。 HS.「 ニッケル(II)のハイスピン錯体は、eg軌道に電子を詰め込む方法が一つしかない。 よって、軌道の対称性を崩そうにも、縮退...